激光惯性约束聚变作为实现未来零排放聚变能源的重要方案之一,长期以来受到国际社会的广泛关注。聚变靶丸在高功率激光器的驱动下发生内爆,实现千亿大气压、千万摄氏度和千倍固体密度的热力学状态,牵引了高能量密度物理学科的快速发展。然而,内爆过程放大驱动压的同时也放大工程非理想因素,其中涉及的流体力学不稳定性不受控发展及其后期诱导的湍流混合问题,严重降低了内爆压缩做功效率,并带来巨大的辐射能量漏失,成为实现理想内爆的关键障碍。

工程因素初始扰动的甄别及其在内爆过程中的放大机制,成为内爆设计关注的核心问题之一。围绕该问题,近期北京大学应用物理与技术研究中心(以下简称中心)和中物院八所、九所以及中科院力学所内爆流体物理联合团队分别在内爆早期烧蚀过程高次谐波产生及内爆后期激波反向冲击诱导的湍流混合机制方面取得研究进展,以《Early-Time Harmonic Generation from a Single-Mode Perturbation Driven by X-Ray Ablation》和《The role of double-layer vortex rings with the local swirl in the rapid transition to turbulent flows in Richtmyer–Meshkov instability with reshock》为题,分别发表在Physical Review Letters(九所陈竹副研究员和八所袁永腾副研究员为共同第一作者,中心和九所王立锋研究员为通信作者)和Journal of Fluid Mechanics(九所闫政副研究员为第一作者,中心和九所王立锋研究员为通信作者)上。

当材料受到辐射后,其表面物质快速升温、离化并向外膨胀,同时通过所谓的“火箭效应”产生向内的烧蚀压强(ablation pressure)并驱动冲击波,这就是辐射烧蚀(radiative ablation)现象。实际的辐射烧蚀过程往往伴随着流体不稳定性的产生。由于烧蚀材料的表面并不完全光滑,材料表面瑕疵的形状会在烧蚀过程中持续地发生演化。按照现有理论,在冲击波通过阶段,这些瑕疵的幅度会在Richtmyer-Meshkov不稳定性(RMI)的作用下随时间振荡。RMI产生了材料不均匀性的“种子”,在之后的加速阶段中,这种“种子”又会被Rayleigh-Taylor不稳定性(RTI)持续地放大,造成更为严重的不均匀性。该过程是导致ICF内爆性能下降的主要因素,因此研究烧蚀早期阶段材料表面瑕疵的演化过程具有至关重要的科学意义。内爆流体物理联合团队首次发现并研究了x射线烧蚀早期过程中预制单模扰动平面靶上的高次谐波产生。这一过程发生于RMI的线性阶段,因此无法由现有的非线性耦合理论解释。作者通过实验结合数值模拟的方式,研究了这一过程的演化规律并建立了完整的物理模型,指出在传统的烧蚀RMI阶段发生之前,存在与高次谐波产生过程相对应的烧蚀前沿形变主导阶段,相应的神光装置实验设置如图1所示。

图1 (a)实验设置示意图,(b)x射线分帧相机得到的图像,(c)从x射线分帧相机图像测得的光学深度

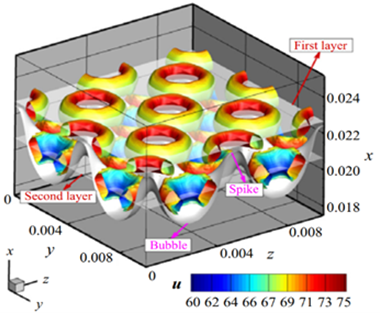

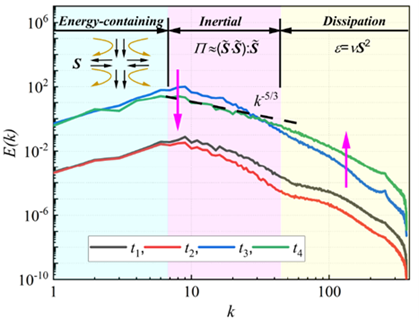

在ICF内爆过程中,冲击波聚心反弹或者多界面波系反射导致的反向冲击,一直被认为是加速材料界面失稳转捩到湍流混合状态的主要因素之一。内爆流体物理联合团队,从三维涡环演化的角度研究了二次反向冲击诱导界面快速失稳转捩到湍流混合状态的全过程。作者采用了三维全过程直接数值模拟方法,复现了以色列E. Leinov等人于2009年开展的经典激波管实验结果,在理论上澄清了三维效应激发的原因。当冲击波首次作用在扰动界面后,扰动界面在沉积的斜压涡量的激励下开始增长,在经历短暂的线性增长后,很快诱导出二次斜压涡,并构成了如图2左图所示的双层涡环结构。该双层涡环结构在跟随冲击波向前运动的过程中,进入振幅震荡衰减冲击波的“尾迹区”,激发三维效应。当二次反向冲击波作用到扰动界面后,再次沉积的斜压涡量会快速改变双层涡环的运动状态,同轴同向和同轴反向的涡环结构便会迭代衍生出下一代小尺度结构。该过程具体表现为二次冲击后混合区能谱表现为大尺度占优的窄频谱,经过一个特征时间后,转换为经典湍流的宽频谱,出现较为显著的惯性子区,如图2右图所示。针对上述大尺度迭代衍生激发湍流混合的物理过程,作者提出了混合转捩特征时间的确定方法,并与充分发展湍流耗散率达到峰值的特征时间具有良好的一致性。为进一步认识ICF和武器物理材料界面快速失稳转捩混合问题,并发展工程实用湍流模型,提供了直接的理论参考和丰富的流动图像。

图2 (a)二次反向冲击前流场的三维双层涡环结构,(b)二次反向冲击前后典型时刻混合区的能谱

论文链接:

[1] Z. Chen, Y. T. Yuan, L. F. Wang, S. Y. Tu, W. Y. Miao, J. F. Wu, W. H. Ye, B. Deng, K. L. Deng, L. F. Hou, M. X. Wei, Y. J. Li, C. S. Yin, Z. S. Dai, X. Y. Han, Y. S. Li, Z. Y. Li, C. Zhang, Y. D. Pu, Y. S. Dong, D. Yang, J. M. Yang, W. D. Zheng, S. Y. Zou, M. Wang, Y. K. Ding, S. P. Zhu, W. Y. Zhang, and X. T. He, Early-Time Harmonic Generation from a Single-Mode Perturbation Driven by X-Ray Ablation, PHYSICAL REVIEW LETTERS 133, 135101 (2024);

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.135101

[2] Zheng Yan, ZhuChen, Zhiyuan Li, JunfengWu, Zhengfeng Fan, Changping Yu, Xinliang Li and LifengWang, The role of double-layer vortex rings with the local swirl in the rapid transition to turbulent flows in Richtmyer–Meshkov instability with reshock, J. Fluid Mech. (2025), vol. 1003, A36;

https://doi.org/10.1017/jfm.2024.1220

|